Si le béton domine aujourd’hui largement le marché de la construction individuelle en France, il nous semble intéressant d’en détailler l’histoire et ainsi comprendre comment nous en sommes arrivés là ? Quelles évolutions a-t-elle connues, quels choix ont dominé, époque par époque, et pourquoi ?

L'habitat en France

Avant même de faire une analyse historique, une simple observation des maisons qui occupent nos villes et campagnes nous montre l’étendue d’un panel de techniques constructives et de matériaux utilisés extrêmement variés : béton, parpaing, pierre, ossature en bois ou métallique.

Nous allons donc faire une revue générale et non-exhaustive des principaux matériaux utilisés pour la construction. À savoir aussi que nous allons ici nous intéresser à l’habitat individuel, et aussi aux petits habitats collectifs.

Paléolithique inférieur

Les premières traces d’habitation trouvées sur notre territoire remontent au paléolithique inférieur, c’est-à-dire vers – 400 000 ans av J.-C. Il s’agit du site nommé Terra Amata, situé sur l’actuel territoire de la ville de Nice. Il ne s’agissait là que de huttes sommaires avec une structure en branchages, probablement pour un usage très limité dans le temps.

Néolithique

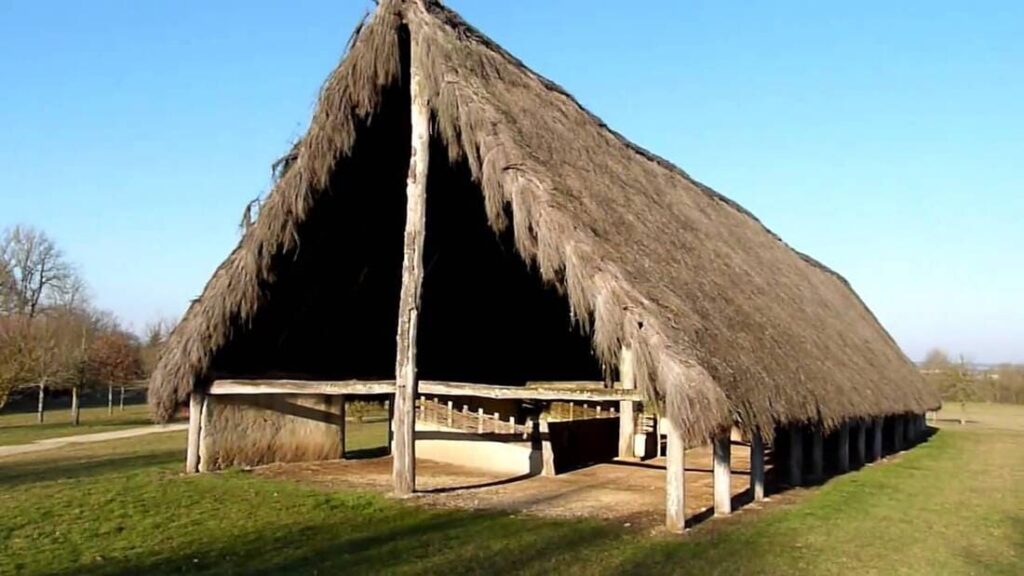

De -12 000 à -1000, les habitations ont évolué vers des maisons communautaires généralement constituées d’ossature en bois, de poteaux ancrés au sol, de charpentes porteuses et de murs en torchis.

Nos ainés les Gaulois

Loin d’être ridicules, nos ancêtres Gaulois maîtrisaient sur le bout des doigts la construction à ossature en bois. Le Gaulois était plus agriculteur que bâtisseur, il utilisait alors ce qu’il avait sous la main. Et en termes de récolte, de transport ou même d’assemblage, c’est le bois qui ressortait vainqueur face à la pierre. A contrario des constructions Romaines en pierre qui ont traversé les siècles, celle des Gaulois, quoi que plus confortables, n’y sont pas parvenues.

Moyen Âge

D’un point de vue civilisationnel, le Moyen Âge est connu pour les invasions Barbares qui ont causé une forte réduction des habitats regroupés (type ville). Sans compter les remparts et les édifices religieux, les habitats les plus répandus étaient encore à base de matériaux dits non-durables.

Du XI au XIIIe siècle, l’habitat va encore connaître une évolution. Maintenant protégés par des remparts, les faubourgs et bourgs sont édifiés selon de nouvelles techniques comme celle du poteau-poutre à ossature en bois remplies de pierre et de terre.

Entre le XIV et le XVe siècle, l’habitat continue à évoluer sur les bases du début du Moyen Âge, pour atteindre une maîtrise parfaite de l’ossature en bois, plus particulièrement à colombages.

Renaissance

Fin XV et début XVIe, la France, sous l’influence de l’Italie, va tout doucement se diriger vers des constructions en « dur », c’est-à-dire en pierre, briques (crues ou cuites) ou même en pisé.

Cette évolution va tout d’abord toucher les bâtiments publics et militaires, mais surtout les maisons des classes bourgeoises de l’époque. Les plus modestes continuant d’utiliser le bois comme matériaux principales.

Epoque Moderne

L’époque Moderne, à cheval sur les XVII et XVIIIe siècle, connaît une sérieuse avancée concernant les maisons en « dur » au dépens de celles à ossature en bois. Malgré tout, de nombreuses régions résistent et font perdurer la tradition de la construction en bois. Parmi eux la Normandie, les Landes, l’Alsace ou encore, entre autres, la Haute-Savoie.

Révolution Industrielle

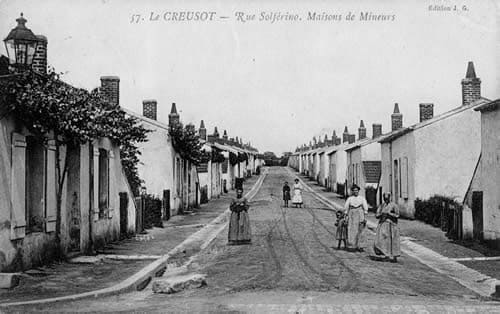

Au XIXe siècle, l’apparition des manufactures puis des usines a eu un impact sur les matériaux utilisés pour l’habitat général. Suite à cette évolution, des besoins sans cesse croissants en charbon ou divers minerais ont vu le jour. Des besoins de main d’œuvre ont aussi été identifiés à l’époque, d’où les premières migrations de masse. La France est alors passée d’un pays agricole à un pays clairement industriel.

Suite à ça, les premières cités ouvrières voient le jour, avec des murs peu épais, en brique cuite ou en parpaings de ciment.

La première Guerre Mondiale

Tous ces moyens nouveaux ont été mis à profit (entre autres) pour développer de l’armement, ce qui a abouti à la mise à disposition de moyens de guerre considérables et redoutablement efficaces. Après 4 ans de conflit, la guerre prit fin, mais elle engendra des changements majeurs.

L’industrie métallurgique suite à l’arrêt de la guerre se recycla vers la mise au point et la commercialisation de nouveaux produits. C’est donc de là, qu’est né le fameux « béton armé », mélange de ciment et de barres d’acier, très utilisé dans les bâtiments et dans le génie civil.

Les temps nouveaux

Deux inventions vont révolutionner les modes constructifs : le parpaing en béton au ciment Portland et le bois scié en lieu et place du bois équarri.

Le parpaing est à la base de la construction de l’immense majorité des maisons édifiées depuis des décennies, particulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale, et ce, du fait de sa standardisation, sa simplicité de production, de mise en œuvre ainsi que de son coût. Sa très bonne capacité d’inertie est aussi un atout.

Cette technique a permis de faire face à des besoins très importants, elle a rendu de nombreux services, mais elle n’est pas sans inconvénients. En effet, ses qualités d’isolation lui font défaut, tout comme sa fragilité sous l’effet de tassements ou suite à un mouvement de terrain. Sa persistance n’est pas non plus idéale.